Les travaux au potager en juin par Thérèse

Intervention faite par nos adhérents bénévoles

* Continuez de semer des laitues, des tétragones, des haricots, des carottes et des betteraves, du cerfeuil, des radis.

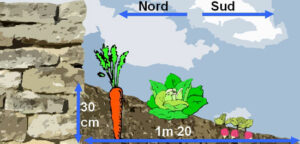

* Repiquez les choux d’automne : verts, rouges, brocolis, les tomates, les courgettes, les concombres, les céleris-branches, les poivrons, les poireaux d’été.

* Buttez les haricots, les pommes de terre, les pois.

* Surveillez vos cultures pour intervenir à temps en cas de maladies ou d’attaque de ravageurs. Préparez des purins pour en avoir en réserve.

* Récoltez les fèves, les petits pois, les premières pommes de terre et carottes, les navets, les salades.

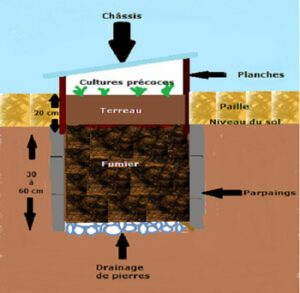

* Sarclez et paillez.

* Arrosez régulièrement si le temps est sec de préférence le soir

* Pulvérisez vos tomates avec du purin d’orties et de consoude tous les 15 jours.

Date : 2015

Texte / photos : Thérèse

.

.